GHG排出量を正しく算定するためのScope1、2、3の基礎知識

近年、企業活動における温室効果ガス(GHG)の排出量を正確に把握することが、経営戦略や投資家への説明の上で重要になっています。その際に欠かせないのが「Scope(スコープ)」という考え方です。Scopeとは、GHG排出量を分類する枠組みのことで、どの範囲で排出が発生しているのかを整理するために使われます。排出量の計算方法や細かい数値に入る前に、まずこの基本的な考え方を押さえておくことが大切です。

目次

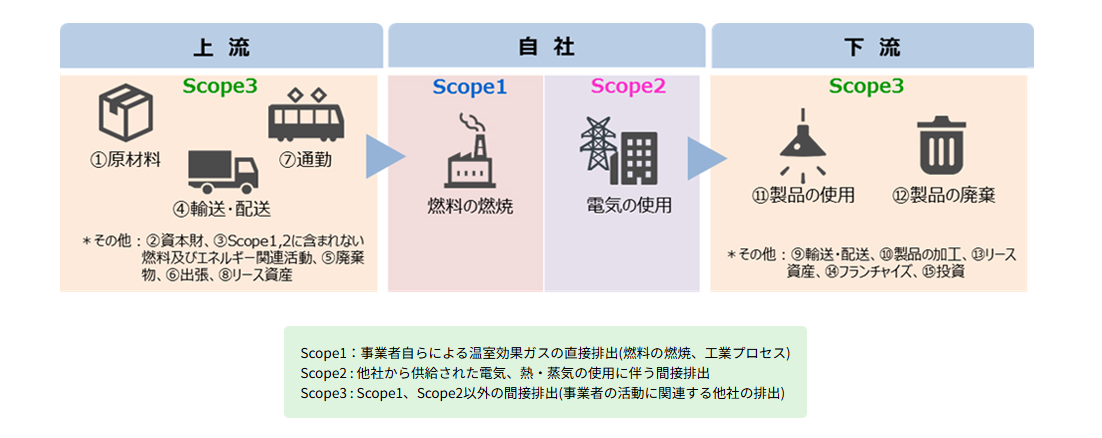

1.Scopeの基本概念

Scopeは、サプライチェーン全体で温室効果ガス(GHG)がどの段階で、どこから排出されたのかという視点で、3つのカテゴリに分類されます。これにより、自社の直接的な排出だけでなく、購入した電力やサプライチェーン上で発生する間接的な排出まで含めて把握することができます。そして、Scope1~3の排出量を合計すると、自社を含めたサプライチェーン全体のGHG排出量を算定することができます。

Scope1:自社からの直接排出

自社が管理・支配する活動から直接排出される温室効果ガス(GHG)です。

工場内での燃料燃焼(ガソリン・ガスなど)によるエネルギー起源排出

セメント製造などの産業プロセスによる非エネルギー起源排出

家畜の腸内発酵によるメタン、フロンの漏洩

社有車の燃料燃焼

Scope2:購入エネルギー由来の間接排出

他社から供給された電気・熱・蒸気を使用することで間接的に発生するGHGです。

オフィスや工場で使用する電力(発電時にCO₂が排出される)

空調や暖房に使用する蒸気・熱の購入

- 倉庫での照明や冷凍・冷蔵設備の電力使用

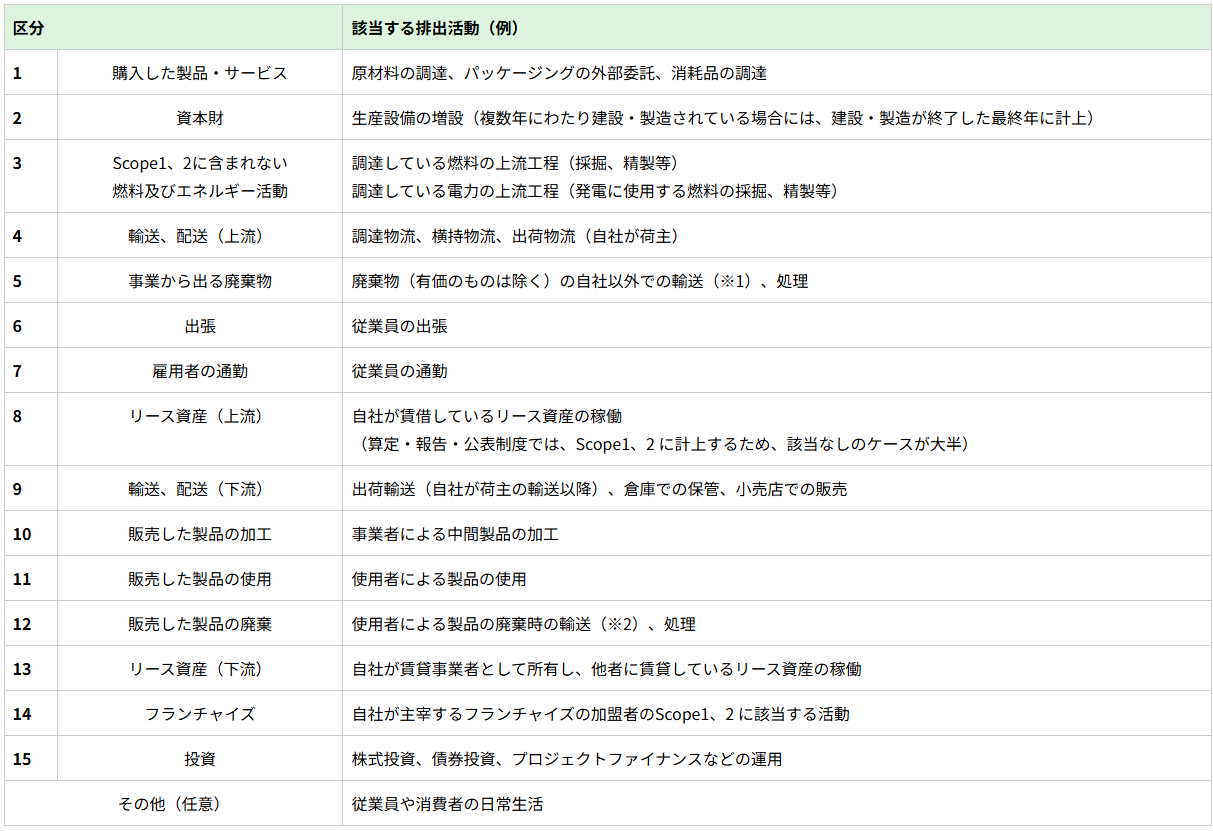

Scope3:その他の間接排出

Scope1,2以外の、自社の活動に関連する他社の排出を指します。サプライチェーン全体の上流・下流で発生するGHGが対象です。

上流:カテゴリ1~8(原材料・輸送・資本財など)

下流:カテゴリ9~15(製品の配送・使用・廃棄など)

出典:環境省「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」

2. ScopeごとのGHG排出量の算定方法

GHG排出量は、活動量に排出原単位(係数)を掛け合わせて算定します。ここでいう活動量とは、電力や燃料の使用量、貨物の輸送量、廃棄物の処理量などの数値を指します。一方、排出原単位(排出係数)は、活動量1単位あたりに発生するGHG排出量を示す値です。

排出係数とは?

温室効果ガス(GHG)の排出量を算定する際には、「排出係数(排出原単位)」が必須です。排出係数とは、特定の活動量(電力使用量、燃料消費量、廃棄物量など)あたりに排出されるGHGの量を示す数値で、単位は通常「kg-CO₂/単位」や「t-CO₂/単位」で表されます。

例えば、ガソリン1リットルを燃焼させた場合のCO₂排出量は、ガソリンの排出係数を掛けることで算定できます。排出係数を正確に使用することで、Scope1,2,3を問わず、GHG排出量を正確に算定することが可能です。

環境省が公開している排出係数は、下記より入手できます。