産業廃棄物の許可証とは?委託前に確認すべき基本知識

産業廃棄物の許可証とは?委託前に確認すべきポイントと更新・管理の基本

産業廃棄物を外部の業者に処理してもらう場合、処理を委託する相手が「適切な許可を持っているか」を確認する義務があります。この「許可証」とは、都道府県や政令市が業者に対して発行するもので、産業廃棄物の収集運搬や処分を行うための資格証のようなものです。

廃棄物処理法に基づき、業者は扱える廃棄物の種類や処理方法ごとに許可を受けており、この許可がなければ事業として廃棄物を取り扱うことはできません。排出事業者が処理を委託する際には、相手の許可証を必ず確認し、「その業者に依頼して問題ないか」を自ら判断する責任があります。

この記事では、「許可証確認の基本」と、「実際に確認すべきポイント」についてわかりやすく解説します。

目次

1. 許可証とは?基本の理解

産業廃棄物の処理には「許可」が必要

産業廃棄物の処理を事業として行うには、廃棄物処理法に基づき、都道府県または政令市からの収集・運搬、処分の許可を受ける必要があります。この許可を受けたことを証明するのが「産業廃棄物処理業許可証」です。許可証には、取り扱う廃棄物の性状や業務内容に応じて、次のような種類があります。

・産業廃棄物収集運搬業許可証

産業廃棄物を排出場所から運搬するための許可

・産業廃棄物処分業許可証

産業廃棄物を中間処理・最終処分するための許可

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

感染性・有害性など危険性の高い特別管理産業廃棄物を運搬するための許可

・特別管理産業廃棄物処分業許可証

特別管理産業廃棄物を中間処理・最終処分するための許可

「特別管理産業廃棄物(特管)」とは、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれのある廃棄物であり、通常の産業廃棄物とは区別して、より厳格な管理が求められます。そのため、特管を取り扱う場合には、上記のように「特別管理産業廃棄物○○業許可証」を持つ業者に委託しなければなりません。

許可証の発行主体と範囲

許可証は、「都道府県」または「政令指定都市」が発行します。処理業者が廃棄物を運搬・処理できるのは「許可を受けた地域の範囲内」に限られます。

たとえば、東京都内でのみ運搬許可を持つ業者が、神奈川県の処理業者へ持っていく場合は、神奈川県の許可も必要になります。また、複数の自治体をまたいで運搬を行う際には、荷下ろしをする都道府県の許可が必要になります。(通過する都道府県の許可は不要)

許可証に記載されている主な情報

許可証には、次のような内容が記載されています。

・許可番号(地域コード・業種区分・通し番号など)

・許可の種類(収集運搬/処分/特別管理産業廃棄物)

・許可の有効期間(通常は5年間、優良事業者は7年間)

・許可の品目(例:廃プラスチック類、金属くず、感染性廃棄物など)

・許可業者の名称・所在地

・許可の範囲(区域・処理施設の所在地など)

許可証の更新

許可証には有効期限があり、通常は5年ごと、優良事業者は7年ごとに更新が必要です。更新手続き中は「更新申請中」の旨が記載された書類を提示されることもありますが、正式な許可の有効性を確認することが重要です。

また、排出事業者が特に注意すべき点は、許可証の更新時です。

更新の際には、これまで許可を持っていた施設や廃棄物の品目が取り消されている場合があります。更新後の内容を十分に確認せず、「これまで通り」と思い込んで委託を続けてしまうと、知らないうちに無許可業者に委託していたというケースも起こりかねません。そのため、許可証が更新された際には、許可の範囲や品目に変更がないかを必ず確認することが重要です。

2.委託時に確認する主な項目

委託先の許可証を確認する際、排出事業者が特に注意すべきポイントは大きく次の3つです。以下で順に解説します。

① 許可の有効性(有効期限・更新状況)

まず最も基本的なのが、許可証が現在も有効かどうかの確認です。許可証の有効期間は通常5年間(優良事業者は7年間)で、更新手続きを経て新しい許可証が発行されます。

有効期限が切れていないか

更新申請中の場合、申請書控え提示されているか

許可の更新後、品目や施設の変更がないか(特に特管や処分業)

排出事業者が見落としやすいのが「更新後の内容変更」です。前章でも触れたように、更新時に品目や施設が削除されているケースもあります。「以前も取引しているから大丈夫」と思い込まず、更新のたびに新しい許可証を再確認することが重要です。

② 許可の内容(品目・処理方法・地域の範囲)

次に、委託しようとしている業務が、許可証の範囲内であるかを確認します。チェックすべき主な項目は以下の通りです。

- 品目

委託する廃棄物が、許可証に記載された「取扱品目」に含まれているか。

(例:廃プラスチック類、金属くず、汚泥など) - 処理方法

処分業の場合、「破砕」「焼却」「脱水」など、許可された処理方法に合致しているか。 - 地域の範囲

運搬業の場合、排出場所と搬入先の両方の自治体で許可を取得しているか。 - 特管の区分

特別管理産業廃棄物を扱う場合、特管の許可(収集運搬・処分)があるか。

この確認を怠ると、「許可外の品目を処理していた」「別の自治体で無許可運搬していた」といった違反につながります。書類上での確認だけでなく、マニフェストの品目や処理方法との整合性もチェックしておくと安心です。

③ 許可証の真正性(原本・写しの確認方法)

最後に、提出された許可証が最新かつ正式なものであるかを確認しましょう。

許可証の写しの日付や押印が鮮明であるか

許可証番号・発行自治体名に誤りがないか

必要に応じて、各自治体の公表サイトで番号照会を行う

もし疑わしい点があれば、発行元の自治体に照会することも可能です。

3.許可証確認を効率化する仕組みづくり

許可証の確認は一度行えば終わりではなく、継続的な管理が求められます。ここでは、実務上よくある課題と、それを防ぐための運用の工夫について解説します。

許可証の更新を見落とさない仕組みづくり

許可証には必ず有効期限があります。更新のたびに内容が変更される場合もあるため、単に「有効期限をチェックする」だけでは不十分です。

更新期限のリマインド管理(例:管理台帳やシステムで期限3か月前に通知)

更新後の内容確認ルール(担当者によるダブルチェックなど)

を設けることで、無許可委託のリスクを防ぐことができます。

許可証の「写し」だけで判断しない

委託先から提出された許可証の写しが古い場合、すでに内容が変更されている可能性があります。

必ず最新版を提出してもらう

必要に応じて自治体の許可情報公開サイトで照合する

など、複数の情報源で確認するのが望ましいです。

許可証情報をデータベース化しておく

委託先が複数ある場合、紙やPDFでの管理では更新漏れや確認漏れが発生しやすくなります。

Excelなどで許可番号・期限・品目などを一覧化する

システム化してアラート管理を行う

など、情報を一元管理することで確認作業を効率化できます。

まとめ:許可証管理を仕組み化し、適正かつ効率的な廃棄物管理を実現する

産業廃棄物の処理を委託する際、許可証の確認と管理は排出事業者の法的責任です。有効期限や許可内容の変更を見落とすと、知らないうちに無許可業者へ委託してしまうリスクもあります。そのため、日常業務の中で継続的に許可証をチェックできる仕組みを整えることが重要です。

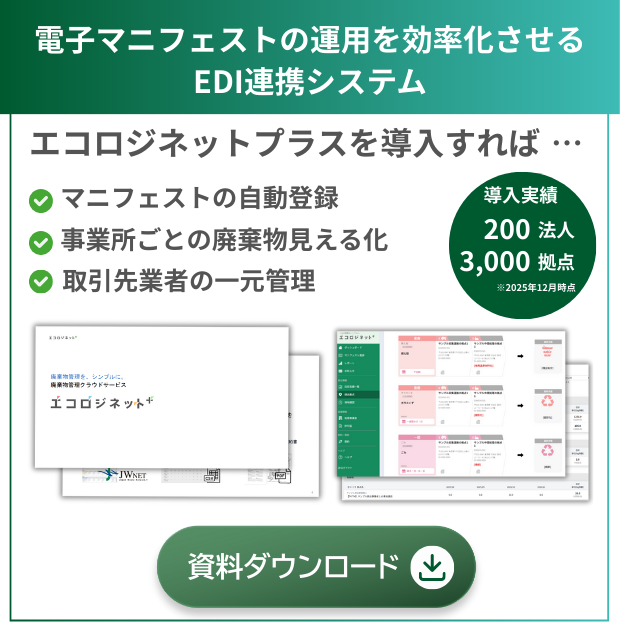

当社の廃棄物管理システムでは、「許可証の期限切れアラート機能」、「許可証情報の一元管理」を備えており、担当者が手間をかけずに適正な委託管理を行うことができます。さらに、許可証管理にとどまらず、マニフェスト登録の自動化や契約書などの関連データを一括で管理できるため、廃棄物管理全体を効率化することが可能です。

許可証確認の「抜け漏れ」を防ぎながら、適正でスムーズな廃棄物管理を実現したい企業は、ぜひ一度ご相談ください。

お気軽に

お問い合わせください

カテゴリー別に記事を探す

キーワード別に記事を探す

CONTACT

お問い合わせ

廃棄物の処理・管理、

資源の再利用に関する課題をお持ちの企業様

まずはお気軽に

お問い合わせください

まずは貴社の課題をお聞かせください。最適なプランをご提案をさせていただきます。

無料でお見積りも承ります。